周记 | 2025年第16~17周(04-14~04-27)的见闻、体验与思考

问题是唯一的线索

“4月10日,OpenAI正式宣布,即将从ChatGPT中移除两年前推出的GPT-4。”

GPT-4都推出2年了,时间过得真快…

看到B站up主老蒋说,AI没准就是人类的大过滤器了。有人回复,AI时代比拼的是提问题的能力。

提问题非常重要,现在想来,有些惭愧,二十多年来,我是在ChatGPT问世之后才真正意识到这一点。

关于这一点,我在阅读中有了更深的认知。

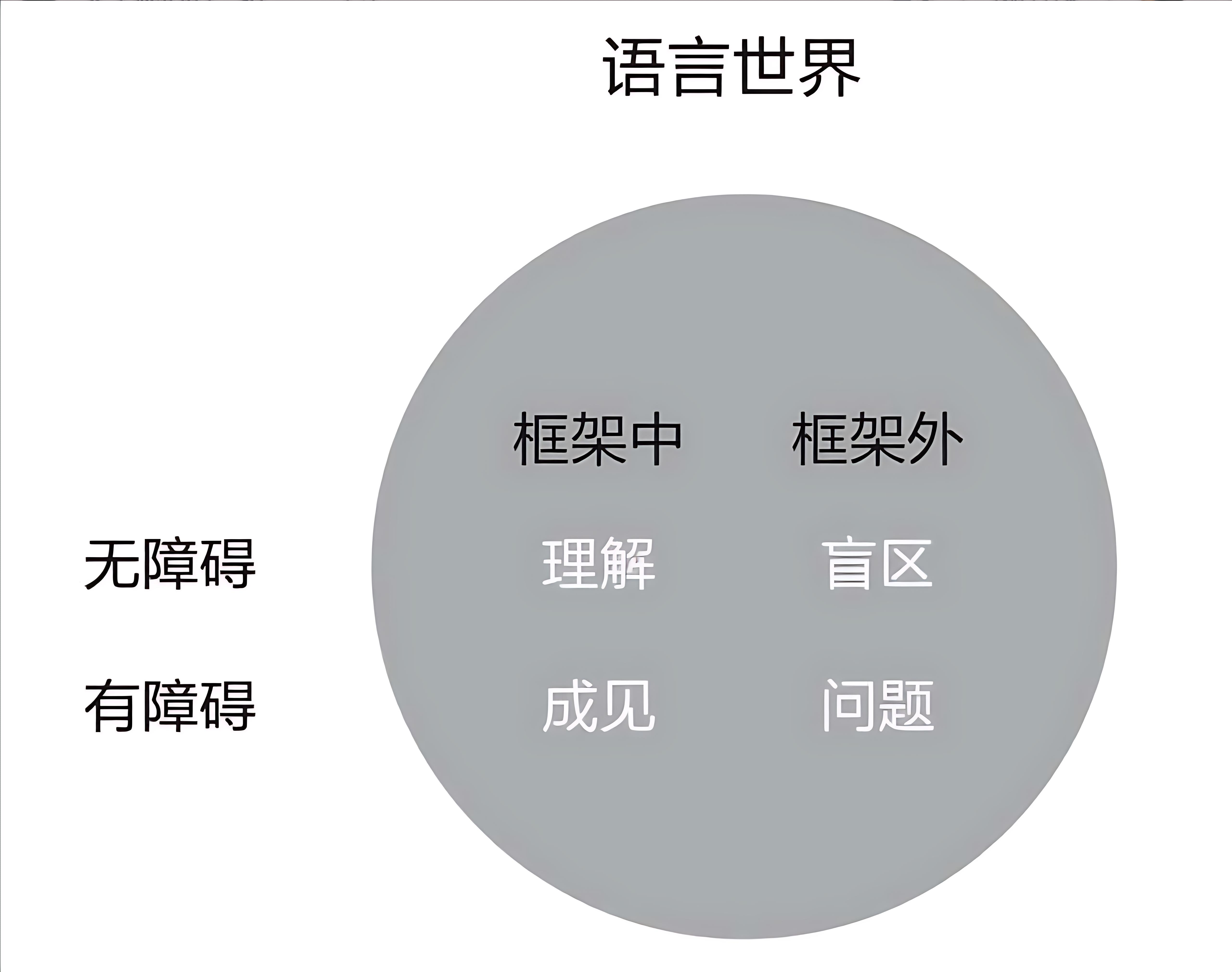

《关于说话的一切》书中提出一个模型:在现实世界(客观)和心理世界(主观)之外,还存在一个语言世界。语言世界可粗略划分为三部分——已知域、问题域和未知域,它们在结构上对应心理世界的舒适区、成长区和未知(恐慌)区。因此,进入问题域,就是进入成长区。

心理世界的认知过程是完形性的,我们总是需要在背景经验中处理对象。符合经验原型的,表现为理解,不符合的则体现为问题。而在现实世界中,问题具体指那些构成生存障碍的事件,当生存无碍时,我们便会觉得没有问题。

现实世界和心理世界的两种状态两两组合,可归纳为四种认知状态。在语言世界中,我们用四类标记词区分它们:理解、问题、成见和盲区。

问题意识之所以重要,是因为“问题”是揭示盲区和成见的唯一中介。通过问题,我们才能发现那些自以为理解、实则误解的部分(成见),以及未曾察觉的障碍(盲区)。

原因很简单,正是成见和盲区制造了问题—我们总以为自己知道,不知道还有不知道的东西,一旦它们刺入日常生活,我们便会感到迷惑、错愕和惊异,我们必须在语言世界中,通过对问题的探究来反向追溯、澄清它们。在逻辑上,我们永远只能通过“已知的未知”,以它为中介,抵达“未知的已知”(以为自己已知的未知)和“未知的未知”。因此,问题是唯一的线索。

不必听那么多道理(2)

两周前,我曾写道:“现在阅读有一个转变,我不再做那么多看似有用却不知如何应用的笔记了。"(2025 Week 12~14 - 不必听那么多道理 )最近读《打开心智》时,书中提到的输入-输出模型恰好回应了这个思考。

按照书的说法,思考的本质是大脑对信息的加工。首先需要足够的信息输入,才能进行加工处理。这个获取信息的过程就是学习,也就是"输入”。当我们对信息进行加工后,会产生各种成果:可能是灵感、观点、文字,或是实际行动。简言之,原本杂乱的想法通过这个过程变得有序,这就是"输出"。

作者列举了几种常见的误区模式,其中两种特别符合我过去的状态:

松鼠模式:只有输入,缺少加工和输出。

学而不思则罔。只是机械地吸收知识,却不将其与自身经验建立联系,导致信息囤积。读了很多书,上了很多课,却只是把它们堆在笔记里,从不思考或实践。久而久之,笔记本越来越厚,但自身毫无改变。

青蛙模式:只有加工和输出,缺乏输入。

思而不学则殆。这种模式会导致无意义的空想。有效的思考是以思考为起点,主动获取信息来支撑或修正自己的观点,构建知识体系;而无效的思考则以思考为终点,困在自己编织的逻辑牢笼里,如同坐井观天的青蛙,难以成长。

近一年读了不少"个人成长"类书籍,我深刻体会到这个闭环的重要性:

- 阅读获取知识

- 结合生活进行思考

- 制定行动计划

- 付诸实践

- 获得反馈并调整思维

很多人在前两步就停滞不前,然后故作慨叹“听过很多道理,依然过不好这一生”。

我不想成为这样的人。

生活动态

服务器和Folo

服务器到期了,发现真正用到的只有两个self-host服务:Memos和FreshRSS,前者是卡片笔记本,后者是RSS阅读器。考虑到服务器的价格以及两者都有替代品,不打算续租服务器了。

完成了从FreshRSS到Folo(原Follow)的迁移,订阅源上千个,挑出重要的,原来我常看的也就这几条。

看球

拜仁欧冠出局后,最近的比赛时间明显友好很多。从深夜3:30开球,到晚上9:30开球,远东球迷终于从阴间时间回到了阳间时间,不必熬大夜倒时差了。

好好专注联赛的蛋糕吧。

可乐

周末和家人视频通话,每次被我妈看到我喝可乐(甚至是无糖的),她的反应都让我以为我在吸毒……

睡眠

用手表监测睡眠,一直以为我是猫头鹰,原来我是考拉。