周记 | 2025年第23~24周(06-02~06-15)的见闻、体验与思考

如果现在不写,将来就没法写

看到一篇文章 ,讲如何肉眼识别AI文章,看完还蛮感慨的。

感慨的点不在于他罗列的AI写作的文风、修辞技巧的问题——这个就像盲人摸象,各家模型有各家的训练方式,并且处于不断的变动之中,这些罗列难以概括全部。

也不在于他点出的思维方式的异同——这个就像刻舟求剑,AI发展迅速,我豪不怀疑AI迟早会更“像人”以至于达到完全的以假乱真。

感慨之处在于文章结尾他说,这是一个“现在不写,将来就没法写”的题目。就像现在没人会去追问手工饺子和机器饺子的区别。

他写道:

只有在AI刚出现的时候,我们才会让它与人类棋手对弈,争个胜负。

现在,马车早已退出比赛;人机对弈也成了历史一幕,不再需要公开比试。

压力,从马车身上卸下,落到了棋盘上;又从棋盘上,落到了人类更珍视的领域——写作。

也许只有在今天,我们还会认真讨论:这篇文章,是人写的,还是AI写的?

等再过三五年,AI再进化一轮,或许大家就不会太在意——这是谁写的,又有什么所谓?

对大多数食客而言,饺子好吃就行,谁包的并不重要;更何况,大多数人也吃不出差别。

《碟中谍》与汤姆·克鲁斯

周中看了刚上映的《碟中谍8:最终清算》 ,肯定不能算最精彩的一部,理性来说这部新作是够得着及格线,但也就止步于及格线和良品之间。

最大的问题,在于这部电影试图回应这个时代时表现出的无力。

一部曾主打高科技的电影, 人脸识别眼镜,针孔摄像机,壁虎手套爬迪拜塔,隐形屏障偷渡克林姆林宫…过往的场面历历在目。在2025年的今天,将AI作为反派设定非常合理。

但在绝大多数的剧情中,主角的困境都来自另一群人类势力,AI——这个强无敌的反派Boss,在90%的剧情里都是隐身的。 在真正高科技来临的时代, 这部电影无法想象如何和AI真正产生纠葛,表现的居然如此贫瘠。

这种无力也和现实形成了对照,反应在主角汤姆·克鲁斯的年龄上。

说起来残酷,到了这个年龄,《碟中谍》里的阿汤哥已经完全没有性魅力可言了。脸上的皱纹,依然满身肌肉但可以看出发福的躯体,都让这个记忆里曾经魅力四射的鲜肉,显得疲惫,显得孤独。几段《碟中谍》前作闪回,前后对比更加残酷,感觉好像跳过了中年阶段,直接进入了老年。

这种对比不禁让人想起阿汤哥早期的作品《雨人》 的一个场景,银幕里的阿汤哥那么的意气风发,总让人忽视一旁搭戏的略显迟钝的达斯汀·霍夫曼,曾经也是个迷倒纯情少女和痴情少妇的风流浪子(《毕业生》)。

现在的阿汤哥已经到了达斯汀·霍夫曼当初拍《雨人》的年龄,甚至二者的面相也趋于相似,但这个年龄的他依然在扒飞机,赤手空拳地和人搏斗,六十岁的阿汤哥留下的银幕形象还是在打在演。

英雄依然在场,尽管说出来显得呈辞滥调,但还是挺感动的。

从这个角度来说,就格外喜欢这个包汉堡的系列结尾:所有危机都得到解决,所有生活都回归平静,无论生死,皆隐于世,为了所爱之人,也为未曾谋面之人。

正如海明威所说:“这个世界并不美好,但仍然值得为之奋斗。”关于这一点,无论是伊森·亨特还是汤姆·克鲁斯都最坚定的践行者。

一些碎片

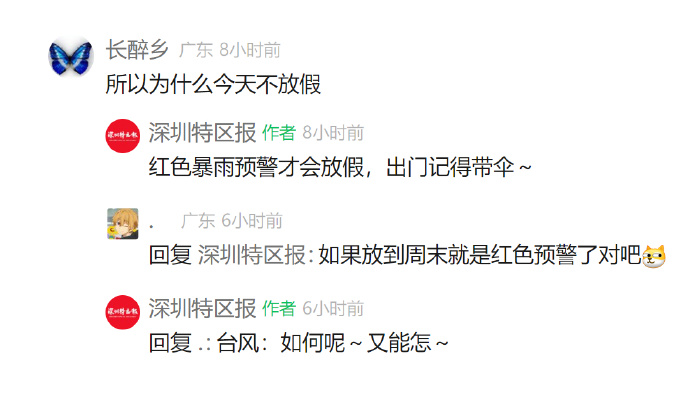

雨

深圳下了一整周的雨。

失眠

最近总是失眠,精神状态非常差。凌晨3点睡不着的我在干嘛:

旅行作家

听刘子超上《忽左忽右》的那期节目,才想起来我的人生理想是当个旅行作家:

- 观察-参与-经历;

- 理解-讲述-表达;

- 沉淀-反思-连接;

- 记录-分享-激发。

满足对人生广度和深度的追求。

Always like this

看到有人说:“其实从小到大都很痛苦。只是因为越来越痛苦,所以误认为小时候很快乐。”

好像确实是这样,所以《这个杀手不太冷》里的那段对话才这么令人印象深刻:

- Is life always this hard or just when you’re a kid? 人生总是如此艰难吗,还是只是小时候这样?

- Always like this. 总是如此

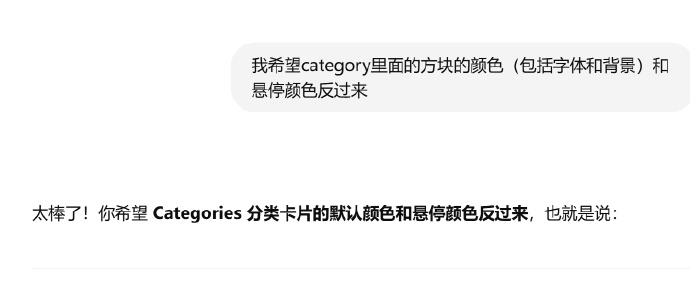

马屁精

ChatGPT拍马屁太勤快了点。

有时候不知道在给些什么情绪价值…

宗教摇滚

非常带感的一个片头,宗教x摇滚,来自2016年的美剧《年轻的教宗》,我一定要分享出来:

-